| 1.飛行機で東回りで行くのと西回りで行くのとは、飛行時間が異なるのはなぜ? (答) 上空には西から東へ、偏西風(ジェット気流)と呼ばれる強い風が吹いている。この風の速さは、国際線の飛行機が飛行する高度10,000mの上空では、最大時速が360kmになる。従って、向かい風を受ける西回り便は、追い風を受ける東回り便と同じ速度で飛行していても、偏西風の速さの分だけ遅くなり、飛行時間が長くなる。 |

|

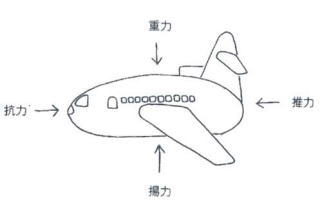

| 2.飛行機はなぜ飛べるの? 答) ジャンボ機は、主翼、胴体、尾翼のすべてがエアロフォイル型(翼型)をしている。すなわち、下が平らで上が丸みを帯びた形をしている。飛行機が飛んでいるとき、丸みのある部分を流れる空気は、平面よりも長い距離を移動しなければならない。このため、主翼の上面では、下面よりも空気の流れが速くなるので、上面にかかる空気圧は小さく、下面にかかる空気圧は大きくなる。その結果、主翼下面にかかる大きな圧力が揚力となり、飛行機を空中で支えてくれる。 |

|

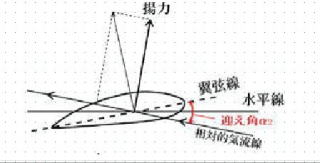

| 3.旅客機は着陸するとき機首を下げているの? 答) 飛行機は機首(旅客機の頭部)を少し上げて飛行している。翼の前縁と後縁を結んだ直線(翼弦線)と翼に当たる空気流(相対的気流)が成す角である迎え角(下の図参照)は、離陸の時は約13度、水平飛行の時は約2度、着陸の時は約3度といわれている。迎え角が大きいほど飛行機を上に持ち上げる力(揚力)が大きくなるが、限界がありそれを超えると失速する。 |

|

|

4.航空会社はどのようにして飛行機の整備点検を行っているのだろう? |

|

|

5.長い間、東京の位置が450メートルもずれていたのは本当? |

|

|

6.飛行機の中の空気は、どれくらい薄いの? |

|

|

7.ウズベキスタン航空は、成田→関空→タシケント→成田、というふうに運行しているのはなぜ? |

|

| 8.飛行機はなぜ左から乗るの? 答) 昔、大勢の人を乗せたり、荷物を運ぶのは船の役割だった。古い時代の船は、右舷の船尾に取り付けられた舵板コントロールする仕組みになっていた。船が港に到着するとき、右舷には舵板があるため、船を岸につけるのに邪魔になる。そのため、船は左舷から接岸して、人の乗り降りや荷物の積み卸しをするのが慣習となった。飛行機へと時代は移り変わったが、飛行機には船に倣った用語がたくさん残る。たとえば、飛行機を「シップ」、客室を「キャビン」、乗員を「クルー」、機長を「キャプテン」と言うのも船から倣っている。このように飛行機と船では共通する用語が多く、船の慣習もまた飛行機に多く引き継がれている。人の乗り降りは左舷で行う船の慣習が、飛行機へと引き継がれ、乗り降りには大体、左側のドアを使う。右側のドアは、機内を掃除したり、次のフライトの食事や販売品を機内に搭載するために使用される。機体左側のドアは「パッセンジャー・エントリー・ドア」、右側のドアは「サービス・ドア」と呼ばれる。 |

|

| 9.飛行機が高度1万mの上空を飛ぶのはなぜ? 答) 約1万メートルの上空では、地上に比べ空気が薄くなっている。飛行機が前に進もうとする力に対して空気抵抗が少なくなり、前に進みやすくなる。しかし、これ以上高くなってしまうと空気が薄いことによってエンジン内での空気の圧縮・燃焼・爆発を妨げる事になり、逆に飛行機の前に進む力は、弱くなってしまう。これら空気抵抗とエンジンの推進力を考えて最も効率の良い高度が1万mになる。 |

|

| 10.飛行機が飛んでいるとき、ものすごい騒音を出しているが、機内では静かなのはなぜ? 答) 音速に近いスピードで飛行するために、飛行機の外側では、エンジンが高速で回転してる。機内の温度を調節するためのエアコンも、エア・サイクル・マシーンと呼ばれる機械を回転させている。一般的に速く回転する物体は、高周波と呼ばれる音域の騒音を発生させるので、「キーン」というよく耳にする高音が出る。音は空気を通して伝わる。飛行機の外にいる人にはこれらの騒音が聞こえるが、アルミ合金の外板で密閉され、空気が遮断されている機内には伝わらない。だから、飛んでいる飛行機の機内は静か。 |

|

| 11.窓側と通路側、どっち派? 飛行機のチェックインをする時に必ず聞かれるのが、「Aisle or Window?(通路側の席と窓側の席、どちらにしますか?)」。 最近ではトイレに立つ時などに隣に気を遣わなくてすみ、キャビンアテンダントに声もかけやすい通路側の席のほうが人気がやや高めだが、荘厳な朝焼けや美しい大地、きらめくような夜景が楽しめる窓側も捨てがたい。 またパソコンなどを使う場合は、窓側のほうがよりプライバシーを確保できるという利点もある。選択は人それぞれ。体調やフライトの目的に合わせて使い分けよう。参考までに、窓側のブロックの通路側をWindow Aisle、中央のブロックの通路側をCenter Aisleと言うこともある。 |

|

| 12.全面禁煙の飛行機 トイレに灰皿があるのはなぜ? 飛行機の中で全面禁煙。しかし、飛行機のトイレにはどういうわけか灰皿が設置されている。禁煙なのに灰皿・・・。実は、航空法で飛行機内に灰皿を備えることが定められている。灰皿を備えていない飛行機は不備と見なされて、離陸の許可が下りないんだそうだ。 長距離フライトでは、どうしても我慢できずにタバコを吸ってしまう乗客がいるから。我慢できずにタバコを吸ってしまう乗客は、ゼロではないとのこと。もしタバコを隠れて吸って、例えばトイレのごみ箱に捨てたりなどすると、火災の原因ともなりかねない。そういうことが起こらないよう、安全のためにトイレに灰皿を備えている。こっそり吸っているのが見つかると、まずは注意、それでもやめなければ機長からの禁煙命令。さらにこの命令も聞き入れないで吸い続けると、法律により罰金が科せられる。法律違反の行為も考えて万全の備えをしているのだ。 |

|

| 13.飛行機が「禁煙」になった理由 禁煙ブームが到来したからではない。実際は、客室乗務員が、喫煙環境の中で業務を行って肺がんになった、と訴訟を起こしたから。この訴訟問題によって、訴訟されるのを恐れた航空会社が訴訟リスクを下げるために「禁煙」を導入したのが始まりだそうだ。 |

|

| 14.パイロットが食中毒になってしまったら 旅客機には2名以上のパイロットが乗ることが定められている。最近は、航空機の操縦もほとんど自動化されており、コックピットにおける作業量はパイロット1人でも十分まかなえるが、フライトの途中に機長が突然意識不明に陥ったり、ミスを犯したりすることもありうる。そうした不測の事態も考慮して、最低2名がコックピットに入ることになっている。不測の事態のなかには、「機内食で食中毒にかかるかも」という想定まで含まれている。そのため、機長と副操縦士の食事メニューは必ず異なる。 |

|

| 15.B787にウォッシュレット ちなみに、ウォシュレットはTOTOの登録商標で、温水洗浄便座が正式な名前。気圧の変化や振動など航空機特有の厳しい環境に耐えられる専用設計のウォシュレットをTOTOが3年がかりで開発した。(※全てのB787にウォシュレットが付いているわけではない) |

|

| |